今回は【睡眠】をテーマに記事を書きたいと思います。

眠れない

私はここ数年、寝つきが悪く夜中に何度も目が覚める状態が続いています。翌日はだるさや集中力の低下、イライラを感じることもあります。

毎月少なくとも4回程度の当直業務を行っており、当直の影響も考えられますが、35歳を超えて特に感じるようになりました。

意外に思われるかもしれませんが、医師であっても睡眠を体系的に学ぶ機会は殆どありません。

患者さんに「眠れない」と相談されても、眠剤を出す以外の方法を提示できない現状にジレンマを抱いていました。

そこで今回、睡眠について学び直し自分と患者さんのためにアウトプットすることにしました。

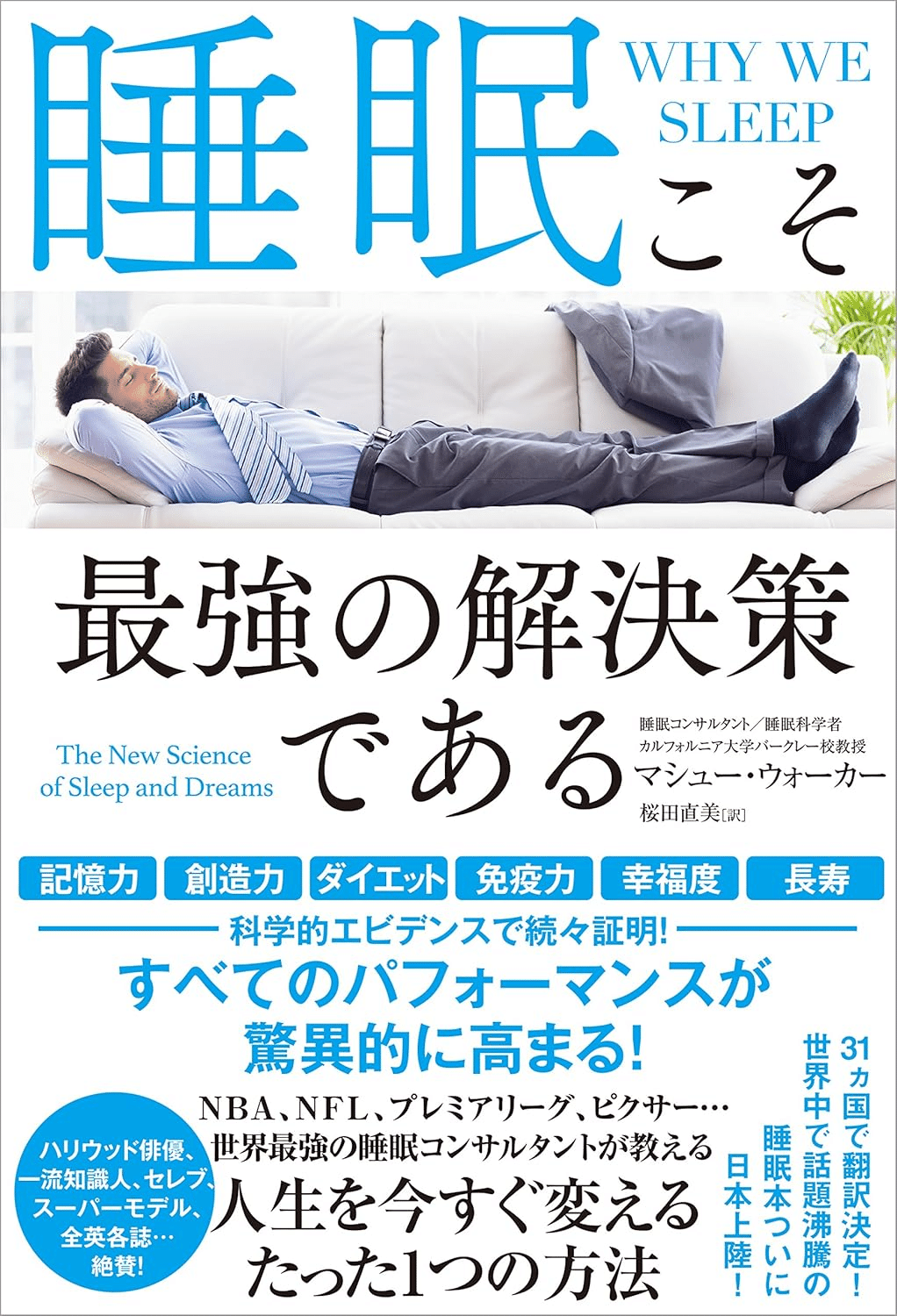

読んだ本について

取り上げるのは、睡眠科学を網羅的に解説した全427ページの大作。

第1章から第16章まで幅広くカバーされており、睡眠の仕組みから社会的課題まで盛り込まれています。

正直ボリュームは多いですが、その分「一生役立つ知識」が詰まっていました。

1週間かけて何とか読み終わりましたので簡単に全体を纏める形で共有したいと思います。

前半は学術的解説が中心でやや難解ですが、後半(第6〜14章)は生活に直結する内容で特に実用的でした。

基本構造

第1章:『眠り』という謎ー最先端科学が明かす睡眠の真実

第2章:睡眠リズムを取り戻すーカフェイン、時差ボケ、メラトニンの影響

第3章:レム睡眠とノンレム睡眠ーなぜ眠りは時間を奪うのか、夢は時間を引き延ばすのか

第4章:ヒトは眠りで進化したー脳の半分しか眠らないイルカ、長時間眠らない鳥

第5章:年齢と睡眠ーなぜ若者は朝寝坊し、老人は早起きするのか

第6章:記憶力と睡眠ーシェイクスピアは眠りの効果を既に知っていた

第7章:睡眠不足の脳ーギネスも認める眠らない事の恐ろしさ

第8章:睡眠不足が寿命を縮めるーガン、心臓発作、そして早すぎる死

第9章:レム睡眠の異常な世界ー夢の中の感情と理性

第10章:夢は傷ついた心を癒すーセラピーとしての夢

第11章:夢と創造と問題解決ー夢が創造力を生み、問題を解決する

第12章:睡眠障害と眠らないことによる死ーどのくらい眠ればいいのか

第13章:あなたを眠らせない犯人は誰かースマホ、目覚まし、アルコール

第14章:眠りを妨げるもの、眠りを助けるものー睡眠薬と自然療法

第15章:睡眠のために社会は何をすべきか?ー医療と学校の誤診、グーグルとNASAの営団

第16章:21世紀の新しい睡眠ーもっと充実した睡眠ライフのために

学んだポイント

① レム睡眠と創造性

- レム睡眠は記憶を整理し、異なる情報同士を結びつける

- エジソンは仮眠からの閃きを記録して発明に活かした

- メンデレーエフは夢の中で周期表を思いつき、ビートルズも夢から曲を得た

→ 自分自身も寝起きに頭が冴えて創造的なアイデアが浮かぶことがあり、強く納得しました。

② ノンレム睡眠の役割

- 短期記憶を長期記憶へ移行

- 脳の老廃物を除去しリセット

- 身体を完全に休ませて回復

→ 睡眠不足の翌日に頭がぼんやりするのは、単なる「疲労」ではなく脳の整理が進んでいないため、と理解しました。

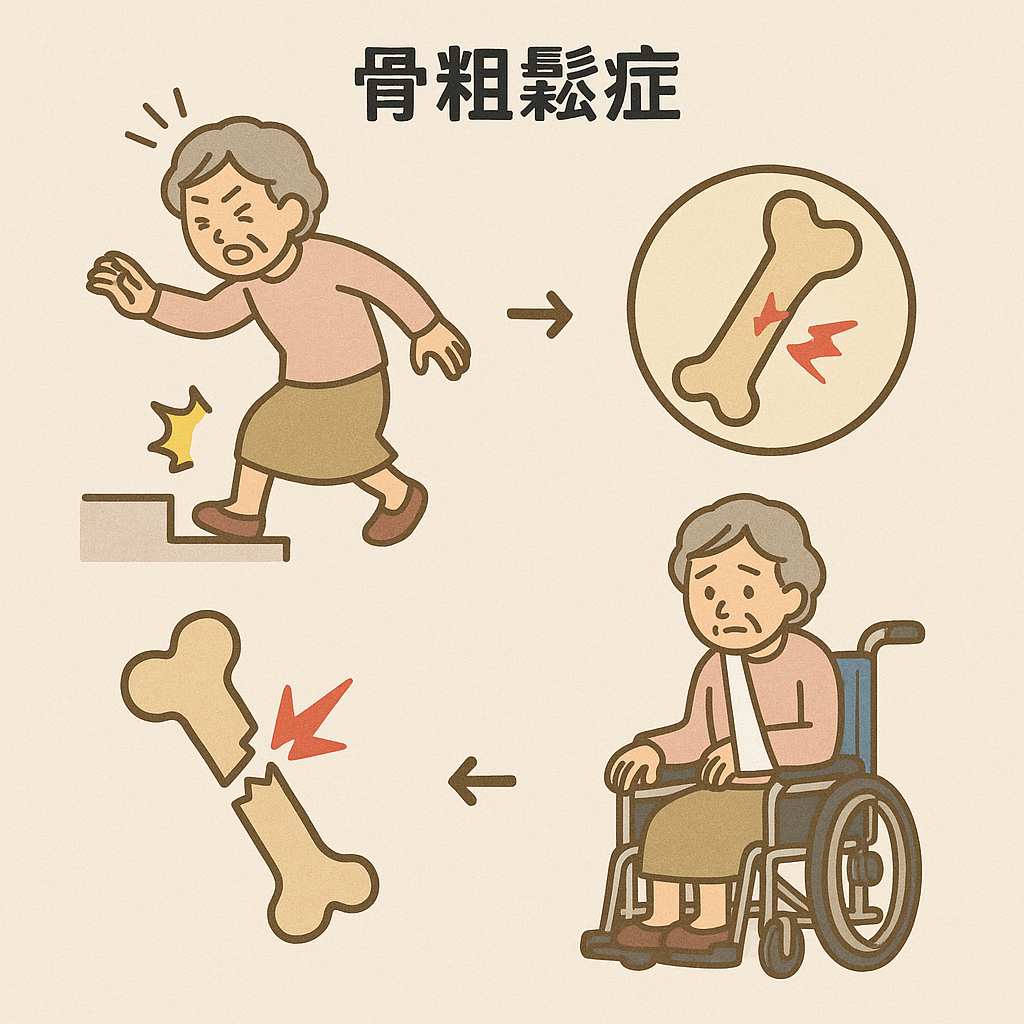

③ 睡眠不足がもたらすリスク

- 免疫低下、老化促進、認知力低下、発癌リスク上昇、うつ病リスク増加等

- 様々な悲惨な事故も多くが睡眠不足が原因として引き起こされている

- レプチン(食欲を抑えるホルモン)が減少しグレリン(食欲増すホルモン)が増えて過食傾向になる

- 前頭前皮質(理性)が抑制され、扁桃体(感情)がコントロールされにくくなる

→医師として当直後に体調が悪いのも、食欲が増して怒りっぽかったりするのは単なる気のせいではなく科学的に説明がつき安心しました。

④ アルコールの落とし穴

- 「眠れる」感覚は実は鎮静効果に過ぎず、レム睡眠を妨げる

- 結果として学習効果も低下し、翌日のパフォーマンスも落ちる

- 「お酒は睡眠薬」どころか「お酒は睡眠の敵」という認識を持つべき

→アルコールを飲むと寝つきは良いのですが、中途覚醒したり翌朝倦怠感が残っていた理由が明確となり納得しました。今後は寝る前の飲酒は少なくとも控えようと思います。

⑤ 睡眠薬について

- 実際には質の良い睡眠を作るわけではなく、アルコール同様に脳を鎮静させているにすぎない

- 依存性や転倒リスクもあり、プラセボと同等という報告も

- 覚醒を促す「オレキシン」の受容体拮抗薬も存在するが効果は限定的

- 使うにしても「最後の手段」として考えるべき

→理屈は理解していましたが、改めて状況を知ると睡眠薬を処方する事に対して慎重な判断をせざる得ないと感じました。ただ、実際困っている患者さんを目の前にしたときに現状は手段が限られている部分を難しく感じました。

まとめ

今回の読書で痛感したのは、「睡眠を軽んじてはいけない」という当たり前の事実と「睡眠は最高の良薬かもしれない」という認識でした。

睡眠不足は寿命・健康・精神・学習すべてに影響し、日々の習慣がその質を左右します。

次回以降は本書で紹介されていた各章についての更なる解説や「睡眠を改善する具体的な方法(行動療法や習慣作り)」について掘り下げていきたいと思います。

最後に一言:

医師として、そして睡眠に悩む一人の人間として、改めて学び直してよかったと思える一冊でした。

今後も引き続き宜しくお願いいたします。